[New-매거진D]

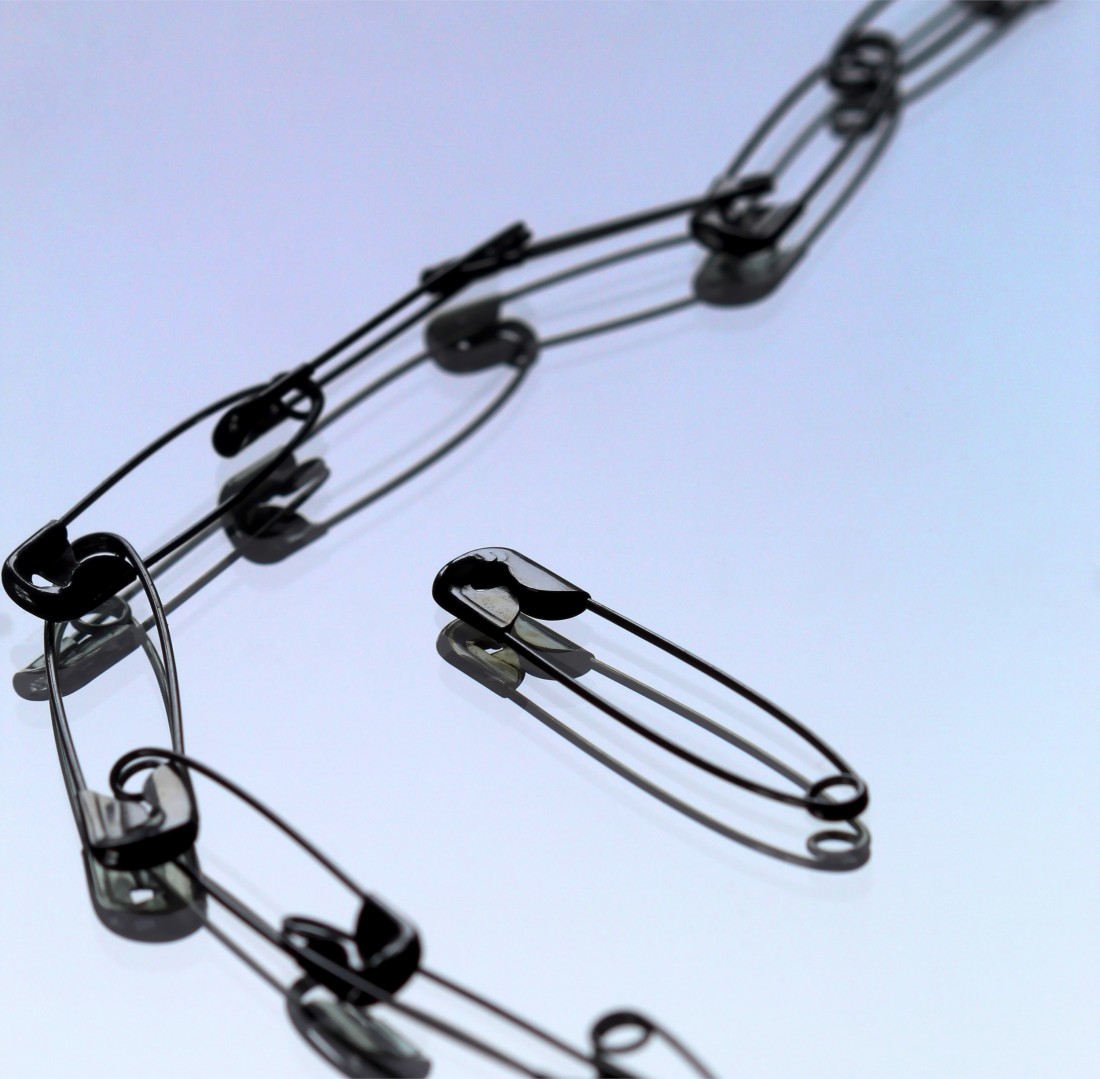

나는 뻔뻔해지기로 했다

관련링크

본문

IVF:D 뉴스레터 세 번째 이야기 - 나에게 공동체란?

나는 뻔뻔해지기로 했다

오은진 북서울지방회

"잘 지내" 대신 더 많이 쓰게 된 인사말이 있다. “나중에 보자.”, “잠잠해지면 보자.”, “그때까지 건강하고.” 우리는 그 어느 때보다 서로의 건강과 안녕을 바라고 걱정했다. 코로나는 우리 일상과 언어, 그리고 관계마저 바꿔 놨다.

사실 혼자 있는 시간을 좋아하는 나에게 집콕 생활은 그리 힘든 게 아니었다. 오히려 편했던 점도 있었다. 약속이 자연스럽게 줄었다. “나중에 보자.”, “잠잠해지면 보자.”라는 새로운 인사말은 내게 꽤 매력적이었다.

원래 나는 연락 잘하기로 소문난 사람이었다. 친구, 선배, 어른 할 것 없이 생각나는 사람이 있으면 망설임 없이 연락했다. 그리고 그 역할에 섭섭함을 느끼는 성격도 아니었다. 오히려 책임감을 느끼는 편이었다. ‘나는 뭐 연락하는 거 좋아하니까, 내가 먼저 해야지.’, ‘현대사회 바쁘잖아.’ 이런 느낌이랄까.

그런데 사실 내가 만나는 대부분의 만남이 즐겁지 않았다. 친구를 만났을 때 내가 말을 더 많이 하면 미안했고, 친구의 말을 더 많이 들어 준 날에는 집에 돌아와 뻗어버렸다. 모든 약속과 만남에서 죄책감과 기운 빠짐이 반복되자, 거기엔 의무감과 책임감만 남아있었다.

관계에 대한 두려움과 지겨움이 극에 달했을 즈음 코로나가 팬데믹 상황으로 전환되고, 여기저기서 ‘몸은 멀리, 마음은 가깝게’라는 슬로건을 내세웠다. 모든 모임은 온라인으로 대체됐고 개인적인 인간관계 역시 사이버 관계로 바뀌었다.

물리적 관계에 지쳐있던 내게는 “몸은 멀리, 마음은 가깝게”라는 말이 오히려 반가웠다. 우린 ‘몸이 멀어지면 마음도 멀어진다.’라는 명제가 더 익숙한 세대라서, 자연스레 내 시간이 확보될 것만 같았다. 하지만 IVF는 어떤 곳이던가. 카톡보다는 전화가, 전화보단 카페가 편한 곳 아니던가. 우리 지부의 구성원 대부분은 온라인 모임을 좋아하지 않았다. ‘될 수 있으면 오프라인으로 만나자’라는 말이 모든 모임에 조건처럼 붙었다.

삶이 바빴기 때문인지, 관계에 지쳐있던 시기였기 때문인지 온라인 모임이라는 선택지가 주어진 상황에서 굳이 오프라인 모임을 고집하는 IVF가 좋게 보이지만은 않았다. 공동체가 온라인 소통에 서툴면 문제가 생기기 마련이다. 공동체가 그저 일만 하는 회의처럼 여겨질 수 있다는 걱정과 염려도 인정한다. 하지만 이 모든 걸 그저 ‘온라인’의 탓이라고만 할 수 있을까?

하지만 이런 생각을 리더들에게 굳이 말하진 않았다. 안 그래도 리더 공동체가 위태로워서 리더 모임을 소그룹으로 나눈 상황이었다. 여기서 굳이 이런 생각을 전하는 건 지부의 공동체성에 찬물을 끼얹는 사람이 될 것만 같았기 때문이다.

그 순간부터 회의감이 들었다. 내 의견이 부정당할까 두려워 말 못 할 공동체라면, 내가 여기 있는 이유는 뭐지? 나 IVF 왜 하지? 심지어 취준으로 바쁜 막학기에 리더까지 하면서 말이다. 지난 5년 동안 수도 없이 했던 고민이지만 졸업을 앞둔 지금까지도 이런 고민을 하는 게 어이가 없었다.

그래서 종강이 다가올수록 리더모임에도 잘 나가지 않았다. 그러면서도 지부 공동체의 관계가 약해져 가는 걸 보면 걱정이 됐다. 정작 나 스스로는 모든 관계에서 벗어나고 싶으면서 왜 우리 지부의 구성원들은 관계의 즐거움을 누리길 바랄까. 내 안의 모순을 또다시 발견하는 순간이었다.

그런데, 이번 여름 졸업장을 받으며 눈물 한 방울을 흘리던 나를 보며 깨달았다.

난 IVF에서의 여러 만남과 관계들을 통해 사랑받고 사랑하는 법을 배웠다. 아무도 믿지 못하고, 진짜 하고 싶은 얘기는 하지 못하고 살던 내가 이젠 내 얘기를 하고 살아도 괜찮다는 걸 알게 됐다. 내겐 그 깨달음이 하나님의 사랑을 맹목적으로 믿었던 순간보다는 서로 신뢰할 만한 관계 안에서 함께 울고 웃었던 순간에서왔다. 그 경험에서 ‘하나님의 존재를 한 번 믿어나 볼까’라는 마음이 생겼다.

관계는 필요하다. 우리가 살아가기 위해선, 단순히 연애 감정으로서의 사랑이 아니라 존재 그 자체로 인정받는 사랑이 필요하니까. 그렇다고 사람이, 사랑이 만병통치약은 아니다. 관계는 좋은 만큼 엄청나게 피곤한 일이기도 하다. 서로를 맞춰가는 일은 내 안의 치부를 들키는 과정이라 아프기도 하다. 그래서 혼자만의 시간도 꼭 필요하다. 관계에 지쳐 혼자 있고 싶다는 것이, 그 관계를 배신하거나 받은 사랑에 배은망덕한 것이 아니다. 그냥 잠시 쉼이 필요한 것뿐이다.

물론 지난 학기 리더로서의 나는 무책임했다. 하지만 내가 숨을 쉬기 위해선 꼭 필요한 시간이었다. 어쩔 수 없는 시간이었다. 그래서 이젠 솔직하게 말하기로 했다. “나 지금은 혼자 있고 싶어.” 또는 “나 지금 네가 필요해.” 이제는 좀 뻔뻔해 지기로 했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.